世界遺産でありながら「富岡製糸場はがっかり」という噂を耳にしたことはありませんか。ネットの口コミを見ると、入場料が高い、単なる古い工場で一体何が凄いのか分からないといった問題点が指摘されているようです。

また、女工哀史のような悲劇のイメージや、日本の近代化を支えた負の遺産という側面、さらには操業の失敗から閉鎖に至った歴史が、その評価に影を落としているのかもしれません。一時期に比べて観光客 減少も懸念される中、この記事では、駐車場の情報や予約なしでの見学方法にも触れつつ、「がっかり」という噂の真相に迫ります。

事前にポイントを押さえることで、富岡製糸場はきっと忘れられない体験の場となるはずです。

この記事でわかること

- 「がっかり」と言われる具体的な理由と口コミの真相

- 世界遺産としての本当の価値と歴史的な見どころ

- 専門家が推奨する富岡製糸場の楽しみ方とコツ

- 事前に知っておきたいアクセスや料金などの実用情報

富岡製糸場がっかり説の真相を口コミから探る

- がっかりという噂の出どころ

- 実際の口コミに見るリアルな評価

- 指摘されている具体的な問題点

- 入場料 が高いという声は本当か

- 観光客 が減少している背景にあるもの

- 女工哀史は悲劇の物語だったのか

がっかりという噂の出どころ

「世界三大がっかり名所」のように、富岡製糸場も一部で「がっかり世界遺産」という不名誉な噂が囁かれることがあります。では、このような評価は一体どこから来るのでしょうか。

主な出どころは、インターネット上の個人のブログや掲示板、SNSでの感想です。世界遺産という非常に高い期待感を持って訪れた人々が、その期待と現実のギャップから「思ったほどではなかった」と感じ、その感想が拡散される傾向にあります。特に、明治時代の産業遺産や建築に関する予備知識が少ない場合、ただの古い広い工場にしか見えず、その価値が伝わりにくいことが大きな要因と考えられます。

また、世界遺産登録直後の爆発的なブームの際に訪れた人々が、混雑や整備不足な点に不満を感じた経験を投稿し、それが現在まで残り続けているケースも少なくありません。

実際の口コミに見るリアルな評価

ネット上の評価は「がっかり」という声だけではありません。ここでは、実際の口コミに見られるポジティブ、ネガティブ両方の意見を見ていきましょう。

ネガティブな口コミの傾向

がっかりしたという意見には、いくつかの共通点が見られます。

- 内容の割に入場料が高いと感じる

- 建物は立派だが、内部の展示が少なく物足りない

- 動いている機械が少なく、工場の臨場感がない

- 歴史に興味がないと楽しめない、特に子供には退屈

このように、展示内容や体験価値に対して、入場料が割高に感じられるという意見が目立ちます。要は、1,000円という価格に見合うだけの感動や発見が得られなかったと感じる方が一定数いるのが事実です。

ポジティブな口コミの傾向

一方で、満足したという声も多数あります。

- ガイドツアーに参加して理解が深まった

- 140年以上前の建物がそのまま残っていることに感動した

- 日本の近代化を支えた歴史の重みを感じられた

- 平日で空いており、ゆっくり見学できた

特に、有料のガイドツアーや音声ガイドを利用した方の満足度は高い傾向にあります。専門の解説員から建物の構造や当時の工女たちの生活について説明を受けることで、ただ見るだけでは分からない価値に気づくことができるようです。

つまり、富岡製糸場の評価は、「予備知識の有無」や「見学の仕方」によって大きく左右されると言えるでしょう。事前の情報収集と、ガイドの活用が満足度を高める鍵になりそうです。

指摘されている具体的な問題点

口コミで指摘される「がっかり」の要因を、より具体的に問題点として整理すると、以下の3つに大別できます。

- 静態展示が中心であること

富岡製糸場の大きな特徴は、創業当時の建物や機械が良好な状態で保存されている点です。しかし、それは裏を返せば「動かない展示」が中心であることを意味します。繰糸器などが実際に動いている様子を見られる機会は限られており、「工場の活気」を期待して行くと、静かな空間に物足りなさを感じるかもしれません。 - 価値の分かりにくさ

富岡製糸場の核心的価値は、「生糸の大量生産を実現し、世界を変えた」という歴史的意義や、西洋と日本の技術を融合した「木骨レンガ造」といった建築的価値にあります。これらは一見しただけでは理解しにくいため、専門的な知識がないと「何が凄いのか」が伝わりにくいという構造的な問題を抱えています。 - 体験コンテンツの不足

近年、多くの観光施設では来場者が参加できる体験型のコンテンツが充実しています。富岡製糸場にも一部実演などはありますが、来場者が主体的に何かを作ったり体験したりする機会はまだ多いとは言えません。特に、エンターテイメント性を求めるファミリー層などにとっては、見学が単調に感じられる可能性があります。

訪問前の注意点

これらの問題点を踏まえると、派手なアトラクションや動的な展示を期待していくと、がっかりする可能性が高いと言えます。歴史的な建造物やその背景を静かに学ぶ場所、という心構えで訪れることが大切です。

入場料 が高いという声は本当か

「入場料が高い」という意見は、がっかり評価の主要な要因の一つです。ここでは、その価格設定を客観的に見ていきましょう。

まず、富岡製糸場の基本料金は以下の通りです。

| 区分 | 個人料金 | 団体料金(20名以上) |

|---|---|---|

| 大人 | 1,000円 | 900円 |

| 高校・大学生 | 250円 | 200円 |

| 小・中学生 | 150円 | 100円 |

※上記は2025年時点の情報です。最新情報は公式サイトをご確認ください。

大人1,000円という価格は、他の有名な世界遺産や観光施設と比較してどうなのでしょうか。例えば、姫路城は大人1,000円、日光東照宮は大人1,300円です。これらと比較すると、突出して高いわけではないことが分かります。しかし、これらの城郭や寺社が持つ、誰の目にも明らかな壮麗さや豪華さと比べると、富岡製糸場の「工場の跡地」という性質上、割高に感じてしまう人がいるのも無理はないかもしれません。

一方で、この入場料は、150年近く前の巨大な建造物群を維持・管理し、後世に伝えていくための貴重な資金となっています。建物を保存し続けるためのコストを考慮すると、一概に「高い」と断じるのは難しい側面もあります。

割引情報を活用しよう

少しでもお得に見学したい場合は、高崎駅からの往復乗車券がセットになった「富岡製糸場見学往復割引乗車券」などを利用するのがおすすめです。こうした割引情報を事前に調べておくと、お得感を高めることができます。

観光客が 減少してる背景にあるもの

富岡製糸場の来場者数は、2014年度の世界遺産登録直後にピークの約133万人を記録しました。しかし、その後は落ち着きを見せ、インプットした情報によると2023年度の見込みは約36万〜38万人と、ピーク時の4分の1程度になっています。この観光客 減少には、いくつかの背景が考えられます。

ブームの終焉とリピーター不足

最大の要因は、世界遺産登録という一大イベントによる熱狂的なブームが過ぎ去ったことです。一度は訪れてみたいという需要が一巡し、その後、繰り返し訪れたいと思わせるだけの魅力や新しい発見を提供できているか、という点が課題となっています。前述の通り、「一度行けば十分」と感じる人が多いことも、リピーターが増えにくい一因です。

新型コロナウイルスの影響

他の観光地と同様に、新型コロナウイルスの感染拡大による旅行需要の低迷も大きな打撃となりました。特に団体旅行の減少は、来場者数に大きく影響したと考えられます。

変化する観光ニーズ

現代の観光客は、ただ「見る」だけでなく、「体験する」「SNSで共有する」といった価値を重視する傾向が強まっています。富岡製糸場が持つ歴史的価値を、こうした新しい観光ニーズにどう結びつけていくかが、今後の大きな課題と言えるでしょう。

女工哀史は悲劇の物語だったのか

富岡製糸場と聞くと、「女工哀史」や「あゝ野麦峠」のような、劣悪な環境で少女たちが酷使された悲劇の物語を思い浮かべる人も少なくありません。「日本のブラック企業の原点」といったイメージを持つ人もいるでしょう。

しかし、史実としての富岡製糸場は、当時の労働環境としてはむしろ先進的であった側面が強いです。官営模範工場として設立されたため、全国から集まる工女たちに最高の技術を学んでもらう必要がありました。

先進的だった労働環境の例

- 勤務時間:1日約8時間程度

- 休日:毎週日曜日が休み

- 福利厚生:寮や食堂、診療所(病院)が完備されていた

- 教育:読み書きや裁縫などを学ぶ時間もあった

もちろん、故郷を離れて働く寂しさや厳格な規律はあったでしょう。しかし、一般的にイメージされるような「搾取」や「虐待」といった悲劇の舞台ではなかったのです。むしろ、ここで技術を習得した工女たちは、地元のヒーローとして故郷に帰り、日本の製糸業の発展を支えるリーダーとなりました。「女工哀史」のイメージは、民間工場が乱立した後の時代の話が混同されて生まれたものと言えます。

富岡製糸場がっかりで終わらないための楽しみ方

- なぜ負の遺産とも言われるのか

- 操業停止から閉鎖までの歴史

- そもそも富岡製糸場の何が凄いのか

- 予約なしでも見学できる手軽さ

- 知っておきたい駐車場の情報

- 富岡製糸場がっかりの印象を覆すには

なぜ負の遺産とも言われるのか

富岡製糸場は、日本の近代化と経済発展を象徴する「光の遺産」である一方、「負の遺産」という側面から語られることもあります。

これは、製糸場が体現する「近代化のプロセスそのものが持つ光と影」に起因します。富岡製糸場は、日本が欧米列強に追いつくために、国家主導で産業化を推し進めた「富国強兵」政策の象徴です。その過程では、伝統的な暮らしや価値観が変化し、多くの人々が新しい時代の波に翻弄されました。

また、製糸業で得た外貨が、後の軍備拡張につながったという見方も存在します。このように、一つの出来事をどの視点から見るかによって、その評価は大きく変わります。

富岡製糸場は、単に「素晴らしい産業遺産」というだけでなく、日本の近代が抱えた矛盾や課題を現代に問いかける存在でもあるのです。だからこそ、見る人によって「光」にも「影」にも映る、多角的で奥深い価値を持っていると言えるでしょう。

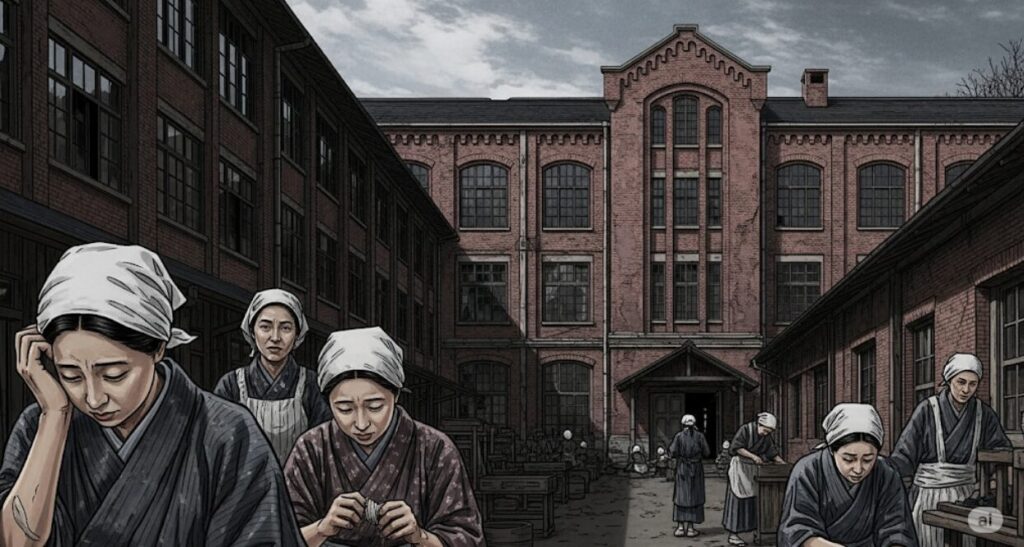

操業停止から閉鎖までの歴史

富岡製糸場は1872年の創業から1987年まで、115年間にもわたって操業を続けました。その長い歴史の中で、経営母体は官営から民営へと移り変わっていきます。

官営工場としての役割を終えた後、1893年に三井家に払い下げられ、その後1939年からは日本最大の製糸会社であった片倉製糸紡績(現・片倉工業)が経営を引き継ぎました。日本の主力輸出品であった生糸の需要が減少し、多くの製糸工場が姿を消していく中でも、富岡製糸場は操業を続けました。

しかし、安価な外国産生糸の輸入増加という時代の流れには抗えず、1987年3月、ついにその長い歴史に幕を下ろします。ここで特筆すべきは、閉鎖後の片倉工業の姿勢です。

「売らない、貸さない、壊さない」

操業停止後、片倉工業は「売らない、貸さない、壊さない」という方針を掲げ、莫大な維持費を払いながらも、創業当時の姿のまま富岡製糸場を大切に保存し続けました。もしこの時、地所が売却されたり、建物が取り壊されたりしていたら、世界遺産登録はあり得ませんでした。片倉工業の文化財保護に対する強い意志が、今日の私たちにこの貴重な遺産を見せてくれているのです。

そもそも富岡製糸場の何が凄いのか

「がっかり」を回避し、富岡製糸場を最大限に楽しむためには、「何が凄いのか」という本質的な価値を理解しておくことが不可欠です。ポイントは大きく3つあります。

1. 創業当時の姿を残す巨大木骨レンガ建築

富岡製糸場の最も重要な価値は、150年近く前に建てられた主要な建物が、ほぼ創業当時のまま残っていることです。特に長さ100メートルを超える2棟の繭倉庫(東置繭所・西置繭所)や、繰糸場は圧巻のスケールです。建物は「木骨レンガ造」という、木の骨組みにレンガで壁を積む西洋の技術と、瓦屋根など日本の伝統技術が融合した和洋折衷のスタイル。この巨大な歴史的建造物群が、これほど良好な状態で現存している例は、世界中を見ても他にありません。

2. 柱のない大空間を実現した「トラス構造」

繰糸場の中に入ると、その広さに驚くはずです。内部には一本も柱がありません。これは、屋根を支える骨組みに「トラス構造」という西洋の建築技術が用いられているためです。三角形を組み合わせることで強度を保ち、柱のない大空間を可能にしました。この広大なスペースに、当時世界最大規模となる300釜のフランス式繰糸器がずらりと並んでいた光景は、まさに圧巻だったことでしょう。

3. 日本の近代化を動かした歴史的価値

富岡製糸場は、単なる工場ではありません。開国したばかりの日本が、欧米列強と肩を並べるために、国の威信をかけて設立した近代化プロジェクトの象徴です。ここで生産された高品質な生糸は、日本の重要な輸出品となり、近代国家を建設するための貴重な外貨を稼ぎ出しました。富岡製糸場の成功なくして、日本の急速な近代化は語れないのです。

建物を見学する際は、ぜひ「なぜこの建物が必要だったのか」「ここで作られた生糸がどう日本の未来を変えたのか」という歴史の大きな流れに思いを馳せてみてください。きっと、ただの古い建物ではない、先人たちの情熱や息づかいが感じられるはずです。

予約なしでも見学できる手軽さ

世界遺産と聞くと、事前の予約が必須で、手続きが面倒なのではと考える方もいるかもしれません。しかし、富岡製糸場は個人で見学する場合、予約なしで気軽に入場できます。

思い立った時にふらりと立ち寄れるのは、大きな魅力と言えるでしょう。ただし、いくつか注意点もあります。

予約が必要なケース

- 20名以上の団体で見学する場合

- 専門の解説員が案内するガイドツアーを希望する場合

- 観光バスなど、大型車の駐車場を利用する場合

ガイドツアーは少人数でも予約が必要ですが、非常に人気があります。富岡製糸場の価値を深く知りたい方は、公式サイトから事前に予約しておくことを強くおすすめします。

見学時間の目安

どのくらい時間を確保すれば良いかも気になるところです。見学スタイルによって異なりますが、以下が一般的な目安です。

- さくっと見学:約1時間~1時間半

- じっくり見学(ガイドツアー利用など):約2時間~3時間

時間に余裕を持って訪れ、自分のペースでじっくりと歴史を感じるのがおすすめです。

知っておきたい駐車場の情報

富岡製糸場へ車でアクセスする場合、駐車場の情報は事前に確認しておきたい重要なポイントです。製糸場の敷地内には見学者用の駐車場はなく、周辺の市営駐車場や民間駐車場を利用することになります。

主要な市営駐車場は以下の通りです。

| 駐車場名 | 収容台数 | 料金 | 製糸場までの徒歩時間 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 上町駐車場 | 約60台 | 有料(最初の30分無料、以降有料) | 約5分 | 最も近いが満車になりやすい |

| 宮本町駐車場 | 約200台 | 有料(最初の30分無料、以降有料) | 約10分 | 比較的大きい |

| 富岡駅東駐車場 | 約70台 | 有料 | 約10分 | 上信電鉄利用者に便利 |

| 無料駐車場(上州富岡駅周辺など) | 複数あり | 無料 | 約15分~ | 少し歩くが料金を節約できる |

※情報は変更される可能性があるため、訪問前に富岡市の観光案内サイトなどで最新情報を確認してください。

土日祝日や観光シーズンは、製糸場に近い有料駐車場から満車になる傾向があります。時間に余裕がある場合や、少しでも費用を抑えたい場合は、少し離れた無料駐車場の利用も検討すると良いでしょう。駐車場から製糸場までの道のりには、古い街並みや商店が残っており、散策を楽しむのも一興です。

富岡製糸場がっかりの印象を覆すには

- 富岡製糸場がっかりという噂は期待値の高さから生まれる

- 訪問者の知識や見学スタイルによって評価は大きく変わる

- 動く展示は少ないが歴史的建造物そのものに価値がある

- 入場料1,000円は文化財の維持管理費と考えよう

- ガイドツアーや音声ガイドの利用で満足度は格段に向上する

- 女工哀史のイメージは必ずしも史実と一致しない

- 当時の労働環境としては先進的な側面も多かった

- 日本の近代化を支えた光と影を体現する遺産である

- 閉鎖後に保存に努めた企業の努力が世界遺産に繋がった

- 150年前の巨大木骨レンガ建築は圧巻の見ごたえ

- 柱のない大空間を実現したトラス構造は必見

- 個人見学なら予約なしで気軽に行ける手軽さも魅力

- 車で行く際は周辺駐車場の位置を事前に把握しておく

- 予備知識を持って訪れることが「がっかり」回避の最大のコツ

- 歴史を学び、日本の未来を考えさせられる場所

この記事は、富岡製糸場 公式サイト、富岡市観光ホームページ「しるくるとみおか」、文化遺産オンラインの発信情報を参考にし、当サイトのコンテンツ制作ポリシーに則り作成しています。

当サイトでは、本記事以外にもお役立ていただけるような多彩な記事をご用意しております。 もしよろしければ、以下の記事もあわせてご覧ください。

- がっかりされるのが怖い恋愛の心理|克服し自信を持つ方法サンリオピューロランドでがっかり?後悔しないための予習術

- ゲームのオフ会でがっかりする理由とは?体験談から心理を解説

- ティファニー婚約指輪でがっかり?後悔しないための選び方

- ビッグバンドビートにがっかり?理由と現在の楽しみ方を解説

- モンサンミッシェルはがっかり?行く前に知るべき歴史と噂の真実

- ブロンプトンはがっかり?購入前に知るべき全知識 編集

- 双騎出陣でがっかり?原因とシリーズごとの楽しみ方

- 富岡製糸場のがっかりは本当?理由と楽しみ方を徹底解説

- 美女と野獣の王子がっかり?ファンを悩ます7つの理由を解説

- プチギフトでがっかりさせない!ゲストの本音と選び方のコツ

- 犬用ピザにがっかり?口コミで知る理由と後悔しない選び方

- 北島亭はがっかり?予約前に知るべき評判・口コミ徹底解説

- 4cの婚約指輪にがっかり?理由と後悔しない選び方

- 40代の同窓会でがっかり?後悔しないための全知識

- 引き出物が安いとがっかり?相場と選び方で失敗しない方

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。