「韮山反射炉」と聞いて、世界遺産だからと期待して訪れる計画を立てている方もいるでしょう。

しかし、インターネットで検索すると「がっかりした」というレビューが目に入り、「貴重な旅行で失敗や後悔をしたくない…」と不安に感じていませんか。

多くの場合、そのがっかり感は、韮山反射炉が世界遺産になった本当の理由や、その歴史的背景、そして作った人の想いといった深い魅力を知らないことから生じているのかもしれません。

この記事では、訪れた人々のリアルなレビューを基に、韮山反射炉の何がすごいのですか?という疑問に答えます。

さらに、韮山反射炉の入場料などの料金体系や、バスが廃止された現在のアクセス方法、満足度を上げるためのガイドの活用法まで、あなたが知りたい情報を網羅的に解説していきます。

この記事を読み終える頃には、韮山反射炉への見方が変わり、ただ訪れるだけではない、知的好奇心を満たす深い観光体験の準備が整っているはずです。

この記事は、

- 「がっかり」という評判が生まれる本当の理由

- 韮山反射炉の歴史的な価値と知られざる魅力

- 見学前に知っておきたい料金やアクセス情報

- 満足度を上げるためのガイド活用法と楽しみ方

韮山反射炉でがっかり?評判の真相を徹底解説

- 賛否両論あるリアルなレビューを紹介

- なぜ世界遺産になったのか?その理由とは

- 知れば変わる韮山反射炉の歴史的背景

- 反射炉を作った人の情熱とスゴさ

- 結局、韮山反射炉は何がすごいのですか?

賛否両論あるリアルなレビューを紹介

韮山反射炉を訪れた人々の感想は、実は大きく二つに分かれる傾向があります。

がっかりしたという意見と、満足できたという意見の両方を知ることで、自分に合った観光地かどうかを判断するヒントが得られます。

😞 がっかりした、という意見の傾向

がっかりしたというレビューで多く見られるのは、次のような内容です。

- 「写真で見たイメージより小さい」

- 「煙突のようなものが建っているだけで、見どころが少ない」

- 「滞在時間が短く、入場料が割高に感じた」

特に、壮大な世界遺産をイメージして訪れると、そのこぢんまりとした規模に拍子抜けしてしまうことがあるようです。

歴史的な背景を知らずに訪れ、ただ建造物を眺めるだけでは、数分で見学が終わってしまうかもしれません。

😊 満足できた、という意見の傾向

一方、満足できたという感想の多くは、次のようなポジティブな内容です。

- 「ボランティアガイドの説明が面白く、理解が深まった」

- 「日本の近代化を支えた歴史の重みを感じられた」

- 「資料館の展示が分かりやすく、勉強になった」

これらの意見に共通するのは、反射炉の見た目だけでなく、その背後にある物語や歴史的価値に触れることで満足感を得ている点です。

以上のことから、韮山反射炉は、何も知らずに訪れるとがっかりする可能性がある一方で、歴史的な背景や役割を理解しようという姿勢で臨めば、非常に知的な満足感を得られる場所であると考えられます。

なぜ世界遺産になったのか?その理由とは

「世界遺産」と聞くと、多くの人がピラミッドやアンコールワットのような単独で巨大な建造物を思い浮かべるかもしれません。

しかし、韮山反射炉が世界遺産に登録された理由は、少し異なります。この点を理解することが、期待値とのギャップを埋める鍵となります。

韮山反射炉は単独で世界遺産になったのではなく、「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」という資産群の一つとして、2015年に登録されました。

これは、九州から静岡まで8県にまたがる23の資産で構成されており、幕末から明治時代にかけて、日本が非西洋地域で初めて産業国家へと発展を遂げたプロセスを物語るものです。

つまり、韮山反射炉は、その見た目の壮大さや美しさだけで評価されたわけではありません。

日本の近代化という大きな物語を構成する、重要な証拠の一つとしての価値が認められたのです。西洋の技術を学び、自らの手で大砲を造ろうとした日本の挑戦の象徴であり、実際に稼働した反射炉として国内で唯一現存する施設であるという点に、その学術的な価値があります。

したがって、韮山反射炉を訪れる際は、一つの部品として、日本の産業革命という大きなパズルを解き明かすような視点を持つと、その本当の価値が見えてくるでしょう。

知れば変わる韮山反射炉の歴史的背景

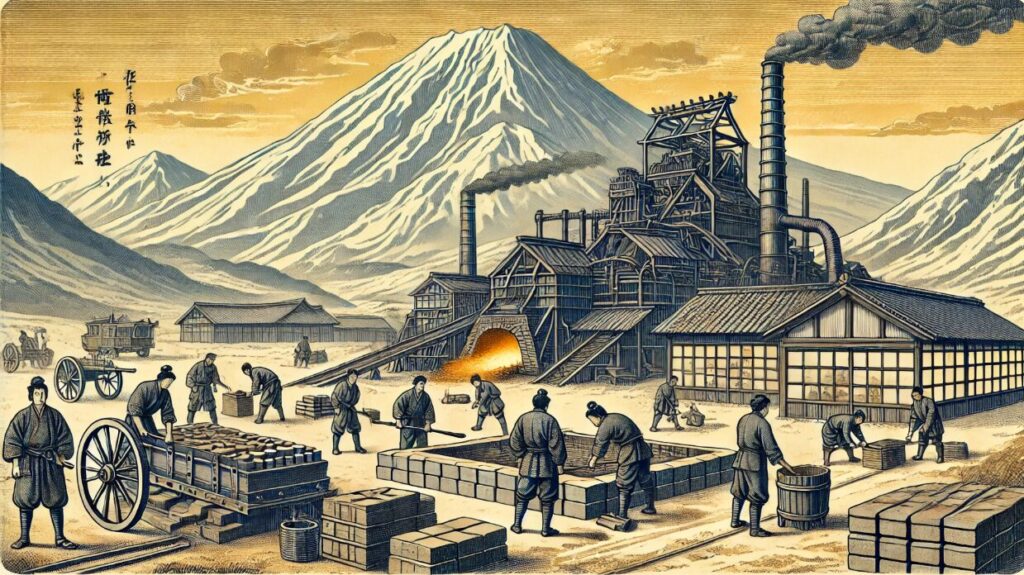

韮山反射炉の価値を理解するためには、それが造られた江戸時代末期、幕末という時代の状況を知ることが不可欠です。当時の日本は、大きな転換点を迎えていました。

きっかけは、1853年のペリー率いる黒船来航です。

欧米列強の圧倒的な軍事力を目の当たりにした江戸幕府は、国の防衛、特に江戸湾(現在の東京湾)の防備を固める必要性に迫られます。

そこで計画されたのが、大砲を設置するための海上要塞「台場」の建設と、その大砲を自国で製造することでした。

この国家的なプロジェクトの推進を命じられたのが、当時の韮山代官であった江川英龍(坦庵)です。彼は西洋の知識にも明るく、国防の重要性を強く認識していました。

大砲を鋳造するには、鉄を高温で溶かすための「反射炉」が必要不可欠です。江川英龍はオランダの技術書を翻訳させ、手探りの状態で反射炉の建設に着手します。

しかし、彼は反射炉の完成を見ることなく病に倒れてしまいます。その遺志を継いだのが、息子の江川英敏や佐賀藩の技術者たちでした。

多くの困難を乗り越え、ついに韮山反射炉は完成し、実際に鉄製の大砲を鋳造することに成功します。この反射炉は、外国の脅威に立ち向かうために、日本人が自らの力で近代技術を導入しようとした、まさに幕末日本の挑戦と苦闘のシンボルなのです。

反射炉を作った人の情熱とスゴさ

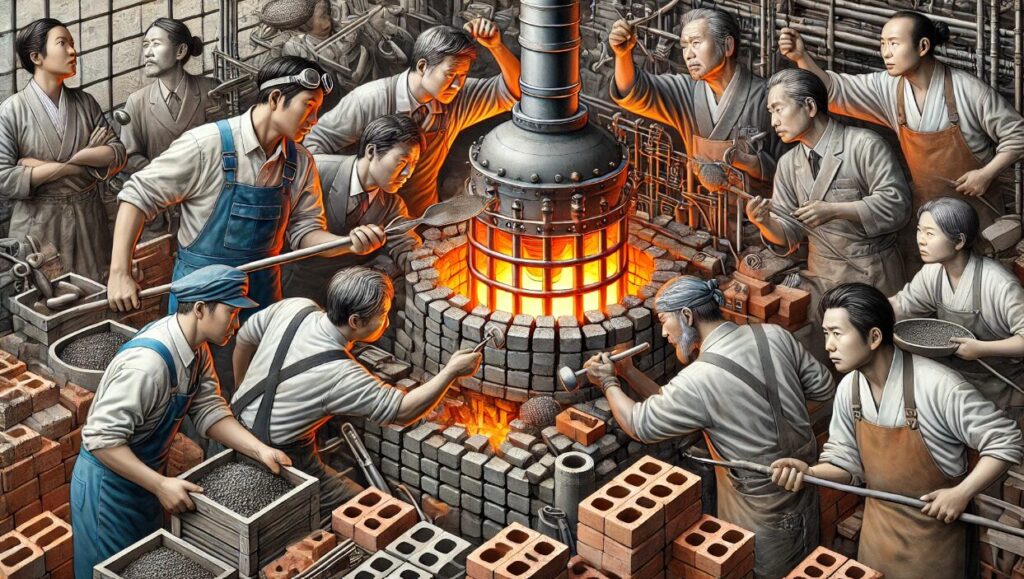

韮山反射炉の建設は、現代の我々が想像する以上に困難な事業でした。これを成し遂げた当時の人々の情熱と技術力には、驚くべきものがあります。

まず、建設を主導した江川英龍ですが、彼は単なる代官(役人)ではありませんでした。西洋の砲術を学び、日本で初めてパンを焼いた人物としても知られるなど、非常に先進的な知識人でした。彼は国防のために私財を投じるほどの情熱を持っており、その強い意志がこの大事業の原動力となります。

建設現場では、いくつもの大きな壁が立ちはだかりました。

第一に、参考となるのはオランダ語で書かれた一冊の技術書のみで、詳細な設計図やマニュアルがあったわけではありません。技術者たちは、限られた情報を頼りに、試行錯誤を繰り返しながら建設を進める必要がありました。

第二に、材料の確保です。反射炉には大量の耐火レンガが必要ですが、当時の日本では質の良いレンガを大量生産する技術が確立されていませんでした。

そのため、職人たちは伊豆の天城山で採れる粘土を使い、一つ一つ手作業で焼き上げていったのです。また、炉の周りを固める漆喰(しっくい)には、強度を高めるために大量の卵の白身が使われたとも言われています。

こうした先人たちの知恵と努力の結晶が、今も目の前にある韮山反射炉です。単なる古い建造物としてではなく、近代日本の礎を築いた人々の情熱のモニュメントとして眺めると、その姿は全く違って見えてくるはずです。

結局、韮山反射炉は何がすごいのですか?

では、多くの情報がある中で、韮山反射炉の「すごさ」を一点に絞ると何になるのでしょうか。

それは、「19世紀半ばに、実際に稼働して大砲を鋳造した反射炉として、ほぼ完全な形で現存している国内唯一の施設」であるという点に尽きます。

日本には、他にも萩(山口県)や集成館(鹿児島県)に反射炉の跡が残っていますが、これらは煙突部分のみであったり、遺構の一部が残るのみであったりします。

しかし、韮山反射炉は、溶解炉から煙突までの一連の構造が一体として残っており、これは非常に希少な例です。

稼働した実績の重要性

さらに重要なのは、この反射炉が単なる模型や試作品ではなく、「実際に稼働した」という事実です。

ここで溶かされた鉄で、江戸湾の品川台場などに設置するための鉄製カノン砲が鋳造されました。つまり、日本の国防史において具体的な役割を果たした、動かぬ証拠なのです。

幕末の日本が、西洋列強に対抗するためにどれほど必死に技術を吸収し、それを実践しようとしていたか。韮山反射炉は、その歴史のリアリティを現代に伝える、タイムカプセルのような存在と言えます。

見た目の派手さはありませんが、その歴史的な価値と唯一無二の存在であることが、韮山反射炉の最もすごい点なのです。

韮山反射炉のがっかりを避けるための観光術

- 専門家ではない人が知るべき魅力

- 韮山反射炉の入場料と料金の妥当性

- 楽しさが倍増するボランティアガイド

- 後悔しないためのアクセス方法と駐車場

- 結論:韮山反射炉でがっかりしないために

専門家ではない人が知るべき魅力

歴史や産業遺産にそれほど興味がない、という方でも韮山反射炉を楽しむ方法はあります。専門的な知識がなくても、視点を少し変えることで新たな魅力が見つかるかもしれません。

✅ 楽しみ方1:建造物としての機能美に注目

反射炉は、耐火レンガを積み上げて造られていますが、その外側は鉄のフレームでがっちりと補強されています。これは、地震などからレンガ積みの炉体を守るために明治時代に加えられたものですが、格子状の鉄骨がレンガの質感と相まって、一種の機能美を生み出しています。現代アートのオブジェを眺めるような感覚で、その形やディテールを観察してみるのも一興です。

✅ 楽しみ方2:周囲の自然との調和を楽しむ

韮山反射炉は、のどかな田園風景の中にそびえ立っています。特に、春には隣接する公園の桜が満開になり、反射炉の重厚な雰囲気と桜の華やかさが見事なコントラストを描きます。季節ごとの風景の変化と共に反射炉を写真に収めるのも、良い思い出になるでしょう。

✅ 楽しみ方3:併設の物産館で地ビールを味わう

見学後のお楽しみとして、併設されているお土産物屋「反射炉物産館」を覗いてみるのもおすすめです。ここでは、地元の特産品や反射炉にちなんだユニークなグッズが販売されています。特に人気なのが、反射炉のすぐそばにある醸造所で作られるクラフトビール「反射炉ビヤ」です。見学後に地ビールを味わうという楽しみ方も、旅の満足度を高めてくれます。

韮山反射炉の入場料と料金の妥当性

韮山反射炉を見学する際の入場料は、その価値をどう捉えるかによって、妥当性の評価が分かれるポイントです。事前に料金を知り、どのような体験が含まれるかを理解しておくことが、満足度に繋がります。

入場料金

現在の入場料金は以下の通りです。

| 対象 | 料金 | 備考 |

| 大人(高校生以上) | 500円 | ガイダンスセンター入館料込 |

| 小・中学生 | 50円 | ガイダンスセンター入館料込 |

| 未就学児 | 無料 | – |

料金以上の価値を引き出すには?

「滞在時間が短いのに500円は高い」と感じる方がいるのは事実です。特に、前知識なく反射炉本体を外から眺めるだけで終わってしまえば、5分程度の見学時間となり、割高に感じるのも無理はありません。

しかし、この料金の価値は、以下の2つのサービスとセットで考えるべきです。

- ガイダンスセンターの展示 反射炉の仕組みや歴史的背景が映像や模型で分かりやすく解説されており、見学前の予習に最適です。

- ボランティアガイドによる解説 無料で受けられるガイドの方の説明を聞くことで、単なる建造物が歴史的な物語を持つ遺産へと変わります。

これらの付加価値を考慮すると、500円という料金は、日本の近代化の歴史を学ぶための投資として、決して高くはないと考えることもできます。料金の妥当性は、見学者がどれだけ深く知ろうとするか、という姿勢に左右される部分が大きいと言えるでしょう。

楽しさが倍増するボランティアガイド

韮山反射炉の観光満足度を劇的に左右すると言っても過言ではないのが、地元のボランティアガイドの存在です。彼らの解説を聞くかどうかで、得られる知識と感動の量は大きく変わります。

ボランティアガイドによる案内は、追加料金なしで受けることができます。通常、ガイドの方々は反射炉の入口付近に待機しており、見学者が集まると案内を始めてくれるシステムです。

特定の時間に縛られることなく、タイミングが合えばいつでも解説を聞けるのが魅力です。

💡 ガイド解説のココがすごい!

- 熱意のこもった裏話が聞ける マニュアル通りの説明だけでなく、建設当時の苦労話や世界遺産登録までの道のりなど、地元の方ならではの熱い話が聞けます。

- 専門的な内容も分かりやすい 「このレンガは…」「この鉄枠は…」といった具体的な説明は、目の前の建造物に命を吹き込み、見学者を歴史の舞台へと誘います。

- 歴史に興味がなくても楽しめる ユーモアを交えた分かりやすい解説は、歴史に興味がなかった人でも、いつの間にか引き込まれてしまう魅力があります。

もし、歴史にあまり興味がなくても、まずはガイドの方に声をかけてみることをお勧めします。韮山反射炉を120%楽しむための鍵は、ボランティアガイドの解説にあると言えます。

後悔しないためのアクセス方法と駐車場

韮山反射炉へのアクセスは、以前と状況が変わっている点があるため、事前の確認が非常に大切です。特に公共交通機関の利用を考えている方は注意が必要です。

以前は最寄りの伊豆箱根鉄道「伊豆長岡駅」から路線バスが運行されていましたが、残念ながら2023年9月末をもって廃止されました。このため、現在の主なアクセス方法は「車」「タクシー」「徒歩」の3つとなります。

| アクセス方法 | 目安時間 | スマホユーザー向け おすすめ度 | メリット・デメリット |

| 車 | 沼津ICから約30分 | ★★★ | 自分のペースで動けるが、休日は駐車場が混雑することも。周辺道路は狭め。 |

| タクシー | 伊豆長岡駅から約10分 | ★★☆ | 駅から楽に移動できるが、交通費がかかる(片道1,500円前後)。 |

| 徒歩 | 伊豆長岡駅から約30分 | ★☆☆ | 交通費はかからないが、時間と体力が必要。健脚な方向け。 |

駐車場について

韮山反射炉には無料の駐車場が完備されていますが、収容台数には限りがあります。

世界遺産登録後の休日は特に混雑しやすく、満車で駐車待ちが発生することもあります。もし車で訪れる場合は、時間に余裕を持った計画を立てるか、少し時間をずらして午後に訪問するなどの工夫をお勧めします。

アクセスのポイント

以上のことから、最も手軽で確実なのは車でのアクセスですが、運転されない方や伊豆長岡駅を拠点にする場合はタクシーの利用が現実的です。いずれの方法を選択するにせよ、バスが廃止されたことを前提に計画を立てることが、後悔しないための重要なポイントです。

結論:韮山反射炉でがっかりしないために

この記事で解説してきたポイントを理解することで、韮山反射炉でがっかりすることなく、その歴史的な価値と魅力を存分に味わうことができます。最後に、後悔しないための要点をまとめます。

- 韮山反射炉は「がっかり」と「満足」の評価が分かれる観光地

- がっかりの主な原因は、見た目の規模が思ったより小さいこと

- 満足の鍵は、歴史的背景や価値を事前に知ることにある

- 世界遺産になったのは単独ではなく「明治日本の産業革命遺産」の一つとして

- 評価されたのは見た目ではなく、日本の近代化を物語る歴史的価値

- 建設されたのは黒船来航後の国防強化が急務だった幕末時代

- 中心人物は韮山代官の江川英龍という先進的な知識人

- 建設はオランダの技術書一冊を頼りに手探りで進められた

- 実際に稼働し大砲を鋳造した反射炉で現存するのは国内唯一である点がすごい

- 歴史に興味がなくても、建造物の構造美や季節の風景を楽しめる

- 入場料は大人500円で、ガイダンスセンターの入館料も含まれる

- 料金の価値は、ボランティアガイドの解説とセットで考えるべき

- 無料のボランティアガイドの説明を聞くと満足度が格段に上がる

- 最寄りの伊豆長岡駅からのバスは廃止されているため注意が必要

- 現在の主なアクセスは車、タクシー、または駅から徒歩30分

最後までご覧いただきありがとうございました。